2002 年 9 月から、神言修道会が運営するサン・カルロス大学に籍をおき、セブ(ビサヤ地方、フィリピン)における20 世紀前半の住宅建築を研究している。本稿では、クリスマス前のセブ市の様子を、宗教行事を観点にして報告したい。記述は 2002 年末の経験に基づいている。

|

| ヤシの木の下でイエスの降誕を祝う 3 人の博士たち |

|

|

| 左から、ヨセフ、イエスを抱くマリア、ラッパを吹く天使 |

|

|

| パイナップルに囲まれた紙製の聖家族 |

12 月 1 日から、町中に「セブのクリスマス Pasko sa Sugbo」という垂れ幕や、クリスマス装飾が増えはじめた。セブの電気代は高いのだが、スクオッター(不法居住者)の貧しい家々も一晩中ネオンをつけている。一方、大通りの立派な商店やレストランは、藁や木切れ、ブリキ缶で聖家族像を作り、ニッパヤシの屋根をかけている。市の主催する聖家族像コンテストのためだ。確かにイエスは貧しい馬小屋で生まれたのだから、枯木や空き瓶で聖夜を再現してもいいだろう。

しかし、目鼻のない像は藁人形を思わせ、教会前の聖家族像に比べると、見劣りすることは否めない。この 2-3 年、ビサヤ諸島で教会の聖像泥棒が増えていることを反映しているのだろうか。木でできた聖像の体や衣服を残し、象牙の顔や腕だけがもぎ取られた写真が、頻繁に新聞に載っている。泥棒組織が地元の少年たちに盗みを働かせ、海外の骨董品市場に密輸するのだ。だが、泥棒も信徒のはず。まさに神をも恐れぬ行動である。ともかく、大通りのオーガニック人形が襲われる可能性は極めて低い。

さて、「従業員クリスマス・パーティのため休業」の張り紙が増え、パーティ用のプレゼントを手にした人々が行き交い、誰もがクリスマス・ソングを歌うなか、突然、アロヨ大統領が「12 月 6 日(金)は学校休日に」と宣言した。イスラームの断食月、ラマダンが終わる日である。ムスリムの断食は、煩悩に流されない意志を養い、精神の浄化をはかることを目的としている。また、断食という共同体験をとおし、信徒の連帯感を高める役割もある。断食を続けたフィリピン南部のムスリムに敬意を表し、キリスト教徒も喜びを分かち合う祝日にしようというのだ。イスラームのヒジュラ暦は 1 年 354 日で、太陽暦との関係では毎年 2 週間ほど前に進むため、2002 年のラマダン明けは 12 月 6 日となり、クリスマス・パーティの増える時期と重なった。

サン・カルロス大学は現在も神学校が主体である。大学教員にも神父や神学生が多く、セミナー前には「全てを神の御手にゆだねます。誤った結果を生み出しませんようお導き下さい」などと皆で祈りを捧げる。所在地のセブはフィリピンへのキリスト教伝来の地であり、現在もカトリックが大多数を占める。このようにカトリック色濃いサン・カルロス大学で、「理由がミンダナオのイスラームなら」とヒジュラ暦が受け入れられて全学休講になるのはなぜだろうか。

セブが地理的にも社会的にも、マニラよりミンダナオに近いからではないかと考えられる。とはいっても、友好的な関係が保持されてきたわけではない。「ムスリムの土地をキリスト教徒が侵略した」という見方も日本では聞く。建築調査で聞取りをすると「ミンダナオやスールーのムスリムによる攻撃 Moro Raids で町が廃れた」と異口同音の答えが返ってくる。やはりセブ人にとっては「ムスリムの攻撃」として語り継がれているのである。こういった歴史的背景に、近年のムスリム−クリスチャン抗争が加わって、セブ人はミンダナオに多少なりとも危険なイメージを抱いている。

|

パーティには必須のレチョン・バボイ

(豚の丸焼き)

|

|

しかし、実際には毎日多くの人がセブ―ミンダナオ間を行き来している。ミンダナオは身近な島なのだ。ビジネス界では「セブとミンダナオ」「ビサヤ諸島とミンダナオ」はセットである。マクドナルドを凌ぐバーガーチェーンであるジョリビー、サンミゲル・ビール、新聞社、ラジオ局、船会社などは「ビサヤ諸島とミンダナオ」区の本部をセブ市におく。また、豊かな漁場と農園を持つミンダナオから、セブに生鮮食品が届けられる。教育面でも、セブ市はビサヤ諸島とミンダナオの若者たちを集める大学の街であり、その卒業生の多くはセブにとどまる。New People’s Army(共産主義の反政府集団)は武器や麻薬をミンダナオからまずセブ島南部の漁村に密輸する。このように、多様な人やものがセブ―ミンダナオ間を行き交っている。

したがって、セブ市街に位置する神言修道会にとっても、ムスリム・ミンダナオの行事は、決してはるか遠くの異教徒の儀礼ではない、というわけだ。セブ市の南部にはモスクもあり、小規模ながらムスリム・コミュニティーが存在する。アロヨ大統領に続き、オスメーニャ市長も「祝ラマダン明け」のメッセージを大々的にアピールし、市内の平和を維持しようと努力している。とはいえ、クリスマスシーズンの会食となれば大量のレチョン・バボイ(豚の丸焼き)がメイン。共に食べてこそ成り立つ社会生活、しかもキリスト教徒の食文化の中で、ムスリムにラマダンを敢行させていることになる。

毎日、下宿の前の空き地でも、生々しい白豚が黄金色のレチョンに焼きあげられていく。その豪快な風景を眺めながら、ラマダン中のムスリムの記事を読んでいると、単純な疑問がわいた。なぜキリスト教徒たちは貧富を問わず 12 月初旬から大食しているのか。クリスマスだから当然でしょう、という答えが返ってくる。「忙しくても、クリスマスは一族みんなで祝う」「貧しいけれど、無理してでも祝う」、確かに心温まる話だ。

それに、フィリピンのクリスマスシーズンは 9 月から 2 月まで。教会は早くから浮き足立つ人々をいさめようとしているが、効果はなく、人々は 9 月上旬からオフィスや商店の壁に「クリスマスまであと 100 日」などと日めくりカレンダーをかけ、クリスマス準備を始めてしまう。2 月 2 日にカンデラリア (Candelaria) と呼ばれるミサが行われ、教会が正式にクリスマスシーズンの終結を告げるらしい。つまり、この長いクリスマス期間を考えれば、12 月初旬からパーティが増えるのは妥当なのだ。

だが、何か腑に落ちない。フィリピンのフォーク・カトリシズム論で必ずあげられる「血を流し、泣き叫びながら民衆が一体化する四旬節」と矛盾しているからだ。フィリピンの四旬節(復活祭前の 4 週間)には、「民衆化したカトリシズム」を代表する行事が続く。今はイエスの降誕を待つ 4 週間、待降節である。めでたい春の復活祭前に苦しみの四旬節があるのと同様、クリスマスの前には自制の待降節がある。贅沢を控え、犠牲を払い、心静かに祈る時期だ。四旬節にそれほどの意義を見出す人々に、待降節は存在しないのだろうか。欲望を絶つことによって心を清めようとするラマダン中のムスリムが身近にいながら、キリスト教徒はわが身を振り返ることなく、何の節制もしないのだろうか。

フィリピン人からしばしば「日本人のカトリック教徒は所詮、形だけ。私達にとって信仰とは生活であり、自分そのものなのだ」と諭される。確かに、朝晩お祈りをして、日曜日にミサに行くという「形」をこなせば、それなりの満足感を得ている私である。同様に、「何もしない」という形も大切だと思っている。待降節は心を落ち着けるための、いわば自粛シーズンだ。日本のカトリック教徒の間では、小学生でもおやつやゲームを我慢し、そのお金や時間を神にささげる。大人も享楽を避ける。が、教会を一歩出れば、日本社会は年最大の飲み会続き。マイノリティとして「自粛」敢行はかなり難しいだけに、「待降節」はいつも意識にある。

もちろん、フィリピンにだけ待降節なしに降誕祭がやってくるわけではない。セブでも、待降節の 4 週間、1 本ずつ火をともす 4 本組のロウソクはあちこちでみかける。ミサでは時期的に読むべき聖書の箇所が読まれている。が、それだけである。ここでは「無為」は無意味なのかもしれない、と考えてみたりもする。

待降節の行事ではないが、宗教的なクリスマス準備はある。スペイン語でミサ・デ・ガーリョ (Misa de Gallo) と呼ばれる「一番鶏のミサ」だ。12 月 16 日からクリスマスまでの 9 日間、朝 4 時半から 5 時半の間ミサが行われ、9 日間皆勤した信徒は願い事がひとつかなえられる、という慣習である。もともと、日中のミサに与れない農民や漁民のために始められたもので、カトリックの教義に含まれないクリスマス準備であり、バチカンはフィリピンだけに認めているという。

一世代前にはどの家族も全員で参列したが、今は「ガーリョに行く人」が話題にのぼるほど、信心深い人の行事である。といっても、ガーリョの席取り騒動で瀕死のけが人が出るほど、教会は満員になるらしい。参加人数が減っているはずのガーリョでも聖堂が満員になるのは、週数十回を超すミサに集まる巨大な教区信者数に対し、それぞれ年 1 回だけの早朝ミサだと考えれば、不思議ではない。皆知ってはいるが、参加者の少ないクリスマス準備といえるだろう。

何か待降節らしい犠牲は払わないのかと聞くと、この 4 時半のミサに行くだけでも犠牲じゃないか、という答えも聞いた。確かに、現代都市の勤め人にとっては苦痛かもしれないが、朝型労働者の農民にとっても同様だろうか。そもそも、ミサに与かるのはお恵みであって犠牲ではない。とにかく、ガーリョに行く・行かないにかかわらず、生活は普段よりも喜びと楽しみに満ちている。パーティをしよう、キャロルを聞きに行こう、ショッピングにもピクニックにも行こう、とりあえずビーチで騒ごう、船で小旅行に出よう…クリスマスだから。

安直に「フィリピン化/現代化/商業化したカトリシズム」とまとめてしまいたくもなる。しかし、それはバチカンの傘下にフィリピンを位置づけた見方だ。何よりもまず、セブでは自分の方が異人なのである。「へえ、日本人カトリックでもロザリオ(聖マリアに捧げる祈りを数える数珠のようなもの)を知っているの?」と修道女に驚かれ、こちらが驚いた。キモノって知ってる?と日系アメリカ人に聞くようなものだ。日本の子供でも、教会に行っていればロザリオぐらいみる。しかし、フィリピン人からみると日本人カトリックなど何も知らない新参者にすぎないのだ。

宗教について考えさせられたり、自分をみつめたりする機会は多いが、言葉や行動の観察をとおして、私がフィリピン人カトリックの宗教観を推し量るのは困難である。宗教は目にみえるものではないからだ。目にみえ、肌に感じる宗教活動を追っても、それらの原動力である個人と神との絆はみえようがない。その絆を分からずして、言動だけの分析をしても空虚である。

私自身、教会で千歳飴をもらい、折り紙でマリア様と千羽鶴を折り、日曜学校の友達と外国人修道士が眠る教会墓地で肝だめしをした。それをみた欧米人が「幼児洗礼を受けた日本人カトリック」を何かしらの枠に沿うように問いただし、満足感を得ようしているのが、不快なだけでなく不可解であった。極端な言い方をすれば、観察される珍奇な生物であるのが不快であった。また、私にとって何かが違う、と思える結論が、問題ともされずに通る「彼らの世界」が存在するということ自体が不可解であった。

日本に住み、日本語を流暢に話し、日本人の信者に混じって日本語のミサを受けていたとしても、日本人キリスト教徒について、彼らは「ウソではないが、ホントでもない」結論に達してしまうのだ。「謎めいた日本人のフォーク・カトリシズム」を求めるがゆえに、不思議さを見出せる―あるいは作り出せる。「彼らの世界」で消費するだけならいいのかもしれないが、現実の被観察者は、一個の肉体に宿る一個の精神として完結しているのである。

|

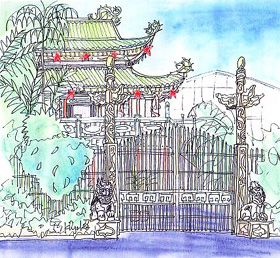

州庁舎近くの中国系の寺

12 月に入るとオーナメントで飾られる。 |

|

|

友人宅で恒例の「サンタ帽をかぶったブッダ」

中国色の濃いセブでは、「ブッダ」像や道教の鏡と聖家族像を並べる家もある。 |

|

建築もそうだ。ある 1 軒の家が完成し、100 年間住み継がれてきたのは、人・歴史・文化・技術・建材・自然環境、そういった外的な影響以外に、家自身の力のようなものが作用しているのではないか、と思える場合がある。外的な要因が家を作り出したのだが、建物自身に何か力が働きはじめるのである。それは、100 の discipline の壁を取り壊せば分かるという類の力ではない。これからフィリピンの歴史的な住宅建築を描くにあたって、全体をまとめている何かの力があるかもしれないという可能性を頭におき、それを言葉で捕らえることが不可能だとしても、その内側の力からみて最も安定する箇所から全体をみることができれば、と思う。

ラマダン明けのニュースが各紙を賑わせた後、12 月も後半に入ると、祝祭モードはさらに熱を増す。クリスマス前の興奮という理由で、窃盗、発砲事件や交通事故が急増する。予行演習の花火や爆竹が鳴り響く。クリスマス・パーティに欠かせないフルーツケーキ、甘いハムの塊、ボール状のチーズ (queso de bola) が店頭に山積みされはじめる。肌を隠したムスリム女性たちが、ショッピング・モールのクリスマス・セールにくり出す。なんと、中国系の寺でも市販のクリスマス・デコレーションが軒先を縁取っている。

パーティを主催するわけでもない私は、普段と変わらない箱のような下宿に暮らす。ツリーもネオンもエンドレス・ステレオも無い。かわいそうに思ったのか、大家さんが私のドアの前にもネオンの星をたくさん吊るしてくれた。夜には窓から赤い光が漏れ入り、何か落ち着かない。ブラウニーとポルボロン(polvoron、粉類を固めたスペイン菓子)の大箱も配ってくれた。何の自制もせず、色とりどりのセロハンをはがして食べてみる。やはり何か嬉しい。まだまだ待降節なのに、とも思う。が、ここにいる限り、飽食の祝祭続きでもいいのである。これが確かにフィリピン、セブでの 12 月なのだ。

『アジア・アフリカ地域研究』第3号掲載: 2003年11月発行(一部改訂)

|

![]() フィールドからのたより

フィールドからのたより